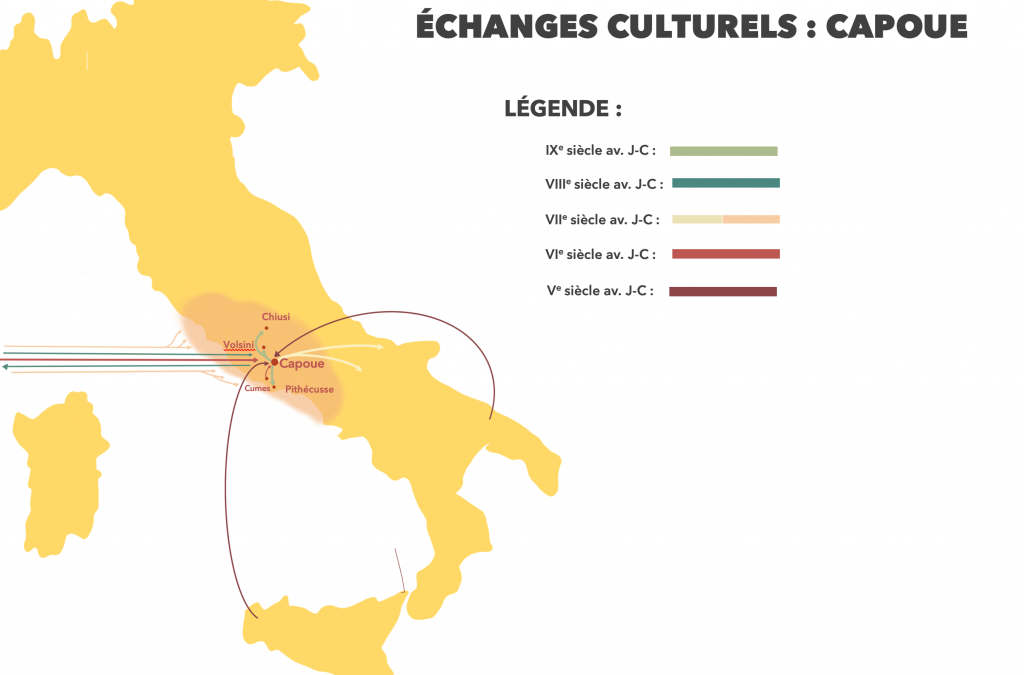

Capoue, aujourd’hui Santa Maria Capua Vetere, est une cité fondée par les Villanoviens au IXe siècle av. J.-C. Cette date repose sur la découverte de nécropoles de l’époque villanovienne, mises au jour sur le site. La cité constituait une zone commerciale stratégique, puisque située au bord du fleuve Volturno. Elle donnait accès au cœur du pays facilement et permettait ainsi aux Grecs de commercer aisément avec les populations étrusques. Le premier site aurait été exploité par des populations osques qui tiraient profit de sa localisation avantageuse. Capoue, par l’intermédiaire du fleuve Volturno, était en contact avec le Latium et l’Étrurie intérieure tibérine, dominée par des centres comme Chiusi et Volsiniii.

Très tôt, dès le VIIIe siècle av. J.-C., sont attestés des échanges avec le monde grec grâce à la découverte dans des tombes de vases d’importation. Les chercheurs ont ainsi supposé des échanges avec les premiers établissements grecs, Cumes et Pithécusses. C’est à partir de la découverte de vases protocorinthiens à Capoue, identiques à ceux découverts dans les nécropoles de Pithécusses et de Cumes que les chercheurs ont supposé des échanges entre les deux cités. Mais plus que des échanges, Capoue accueillit des céramistes grecs qui s’y installèrent pour développer le commerce avec les Étrusques au milieu du VIIIe siècle av. J.-C.

Au VIIe siècle av. J.-C., Capoue faisait partie de la vaste zone d’influence protocorinthienne, qui s’étendit du Latium à la Campanie. S’y développe alors une production de vases figurés, œuvres d’artisans étrusques qui imitent les célèbres vases de Corinthe. La cité de Capoue joua un rôle important d’irrigation de la production de céramiques corinthiennes.. On trouva hors de la Campanie des casques corinthiens, pièces d’armures ainsi que des cruches semblables à celles que l’on trouve à Capoue. C’est ainsi que l’on conclue sur le rôle important de la cité dans la pénétration progressive d’objets de l’artisanat étrusco-campaniens dans le nord des Pouilles et en Basilicate, par le biais de la vallée d’Ofanto.

Au milieu du VIe siècle av. J.-C., les importations de vases attiques augmentent de façon importante et sont constamment croissantes. Cela s’est poursuivi au Ve siècle av. J.-C., les importations continuant de croître. Capoue a tardé à produire elle-même des vases à figure rouge contrairement à d’autres cités de Grande Grèce, elle s’est longtemps contentée d’importations grecques.

Au cours de cette période, entre VIe et le Ve siècle av. J.-C., Capoue avait atteint son apogée économique et politique. Elle constitua alors également une terre de refuge pour les aristocrates cumains fuyant la tyrannie d’Aristodème.

En 438 av. J.-C., la cité est prise par l’ethnie campanienne, nouvellement formée, composée en partie par des Osques et des Samnites. La prise de Capoue est documentée par Tite-live (XXVIII, 28, 6) : « comme le firent les Campaniens avec Capoue prise aux anciens habitants étrusques ».

À partir du Ve siècle av. J.-C., la jeune cité de Neapolis joue le rôle de médiatrice entre Athènes et la Campanie. Furent retrouvés à Naples des vases attiques à figures rouges des mêmes ateliers que ceux qui furent retrouvés à Capoue. Ensuite, à partir du début du IVe siècle av. J.-C. débute une production locale de céramique en Campanie, et notamment à Capoue, inspirée de ces mêmes vases attiques dont les clients campaniens, grecs, italiques et étrusques, avaient le goût. L’objectif était de concurrencer le marché attique.

Au IVe siècle av. J.-C. en revanche, les vases à figures rouges retrouvés attestent d’une nouvelle influence sicéliote dans la production capouane. Il y apparait également une forte influence apulienne, qui peut s’expliquer par la proximité de certains peintres de Capoue avec des peintres apuliens. Cette production locale a largement circulé et été exportée, notamment à Naples, avec qui les liens sont demeurés très forts.

Bibliographie

- B. D’Agostino, ‹ La rencontre des colons grecs avec les autres populations de la Campanie », dans G. P. Carratelli (dir.), Grecs en Occident, Milan, 1996, p. 533-540.

- M. Denoyelle, M. Iozzo, La céramique grecque d’Italie Méridionale et de Sicile, Paris, 2009.

- L. Cerchiai, Gli antichi popoli della Campania, Rome, 2010.

- E. Greco, La Grande-Grèce. Histoire et archéologie, Paris, 1996.